“大発生”でさらに数百カ所

農業とは切っても切れない虫。今年は雨が少なく、害虫が発生しやすい“虫年”で、愛媛県で20年ぶりに果樹カメムシ類の警報が発令されたことは記憶に新しい。本紙では天気のように虫の「発生予報」を掲載しているが、一体どのように予測しているのか。虫のプロ、「病害虫防除所」の調査に同行してみた。

捕獲して数えて

病害虫防除所は、気象や病害虫の発生状況、作物の生育状況を調べ、農作物への被害を予測する県の組織。愛媛県では6人の職員が約7日ごとに県内の145圃場(ほじょう)を巡回調査している。果樹カメムシ類が大発生した今年は、農家に応急防除を呼びかける「注意報」を出すか決めるため、JAと協力し、数百カ所を追加調査したという。

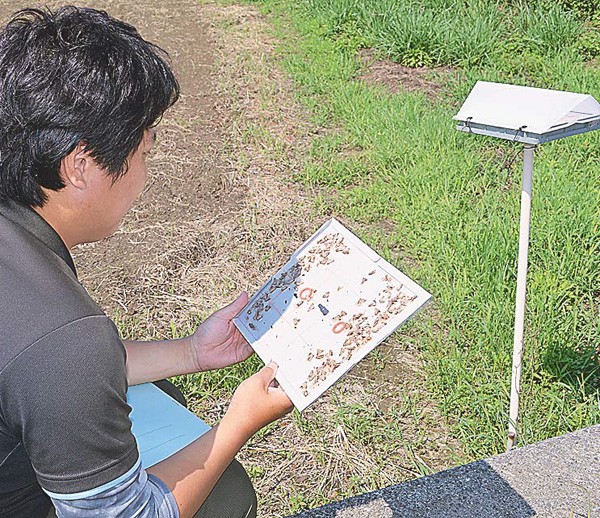

調査方法はさまざまだ。水田では、虫取り網を振ったり、株元をはたいたりして、トレーや網に入った虫の数を数える。野菜や果樹では、虫が好むフェロモンや明かりに引き寄せられてわなにかかった虫を数えたり、葉を見て病気の発生を確認したりする。

網や箱にかかった虫は多種多様だが、防除所員は難なく見分ける。カウントは基本的に目視だが、1000匹を超えるときは、箱ごと冷凍庫に入れて凍死させた後に数えることもあるという。

以前は、水を張った盆にたまった虫を数える方法が一般的だったが、粘着シートが普及し、調査しやすくなった。また、フェロモントラップで調べられる虫の種類が増えたことで回収がメインになり、農地に入って行う調査は少なくなっているという。

農家から相談も

同防除所では農家からの相談も受け付けていて、電話や持ち込みを含め年600件に上るという。近年は人工知能(AI)の画像診断ツールもあるが、「防除所に求められるレベルはさらに上。篤農家や営農指導員すら原因が分からないものを、遺伝子診断などで特定する必要がある」という。

防除所が月に1度発行する「病害虫発生予報」は、発生量を「多」「やや多」「並」「やや少」「少」の5段階で評価。愛媛県では過去10年で最も多いと「多」、2、3番目に多いと「やや多」としている。「特に上の二つに当たる病害虫は、注意して防除してほしい」と呼びかける。

よく発生予報を確認するという営農指導員は「後で振り返ると、予報の通りになっていることが多い。多・やや多の虫は、農家に虫や被害の写真を見せ、正しい防除を呼びかけている」と話す。

<取材後記>

農業関係者でない限り、病害虫防除所の存在を知っている人は少ないのではないか。

農水省によると、国の発生予察事業は、1940年にいもち病・ウンカが大発生し、稲作に甚大な被害が出たことをきっかけに始まった。目立たないかもしれないが、80年以上たった今も、病害虫の防除について正しい情報を広めることで、食料生産に欠かせない役割を担っている。

毎月の予報には、「この時期にどの薬剤が必要」などアドバイスが載っている。今回の取材で、そうした情報が地道な調査に基づいていることが分かった。防除所では月に1度の予報の他、週に1度調査データも公開している。ホームページから見ることができるので、ぜひ防除に役立ててほしい。

(溝口恵子)

Line

Line